安齋

安齋警察官採用試験の合格に特化したオンラインスクール「警志塾」を運営している安齋が解説します!

警視庁の二次試験では、面接試験や体力試験が実施されます。

主な評価ポイントは、警察官に相応しい人物かといった「人物面」です。

ただ、二次試験の具体的な流れや対策法が分からず、不安を感じている方もいるでしょう。

二次試験に合格するためには、各試験の特徴を理解した上で、適切に対策することが重要です。

本記事では、警視庁の二次試験攻略ガイドとして、試験概要や当日の流れ、試験ごとの対策法などを全て解説します。

最後まで読めば、どの試験が重要なのかを理解した上で効果的な対策を進められ、万全の状態で試験に臨めるでしょう。

\ 無料で特典を受け取ろう /

警視庁の二次試験概要

警視庁の二次試験を受験する前には、以下の項目について理解しておくことが大切です。

- 受験資格

- 試験日程

- 試験内容

- 試験会場

- 合格発表日

二次試験の具体的な対策法を知る前に、試験に関する基本的な部分について理解しておきましょう。

試験情報を見落とさないようにするためにも、1つ1つを丁寧に確認しておくことが大切です。

日程や会場を間違えると取り返しが付かないため、必ず確認しておいてください!

受験資格

警視庁の二次試験を受験するためには、以下の2点を満たす必要があります。

- 一次試験に合格している

- 指定期日までに必要書類が提出できている

一次試験合格者でも、指定期日までに必要書類が提出できていなければ、二次試験を受験できません。

採用案内にも「後日の提出は受け付けません」と記載されています。

提出し忘れがないように、あらかじめ確認しておきましょう。

詳細は、一次試験合格者に送付される通知書に記載されています!

試験日程

警視庁の二次試験日程として、令和7年度を例に表をまとめました。

| 試験回 | 試験区分 | 性別 | 二次試験日 |

|---|---|---|---|

| 第1回 | Ⅰ類・Ⅲ類(既卒) | 男性 | 5月10日(土)、17日(土)、18日(日)、31日(土) |

| 女性 | 5月24日(土)、25日(日) | ||

| 第2回 | Ⅰ類・Ⅲ類 | 男性 | 10月4日(土)、5日(日) |

| 女性 | 10月11日(土) |

二次試験では、男女で試験実施日が分かれていることがわかります。

ただ、これらは令和7年度のデータです。

受験年によって試験実施日は異なるため、最新の試験日程を確認しておくことが大切です。

令和8年1月に実施される試験では、二次試験が「4〜5月予定」と記載されています!

試験内容

警視庁の二次試験では、以下の試験が行われます。

- 面接試験:人柄を判断

- 身体検査:業務に支障をきたす疾患の有無

- 体力試験:業務に必要な体力の有無

- 適性検査:警察官適性があるかどうかを判断

二次試験で対策が必要なのは「面接試験」と「体力試験」です。

基本的にこれら2つの評価によって、二次試験の合否が決まるとされています。

身体検査と適性検査に関しては、対策でどうにかなるものではありません。

二次試験に合格するためにも、どこを重点的に対策するかを理解しておきましょう。

記事の後半で、各試験の具体的な内容と対策法を解説します!

試験会場

警視庁の二次試験における試験会場は、「警視庁警察学校」となることが多いです。

ただ、一次試験合格者にのみ通知されるため、毎年同じ試験会場とは限りません。

また、共同試験の場合は、警視庁の試験官が各都道府県に赴いて実施されます。

受験者によっても試験会場が異なるため、通知書類の内容は必ず確認しておいてください。

共同試験について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみましょう!

合格発表日

二次試験の合格発表日は、「二次試験終了後おおむね70日後」です。

例えば、令和7年度における男性第2回のⅠ・Ⅲ類試験日は10月4日と5日でした。

この場合、合格発表日は12月15日前後になると予想されます。

また、合格通知は受験者本人に郵便で通知されます。

合否に限らず、全員に「最終合格者数及び順位」が通知されるため、確認しておきましょう。

警視庁では、明確な合格発表日は発表されていないんです!

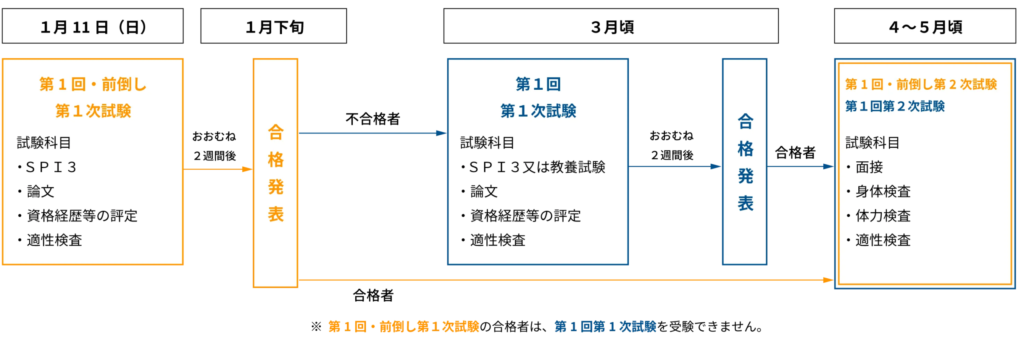

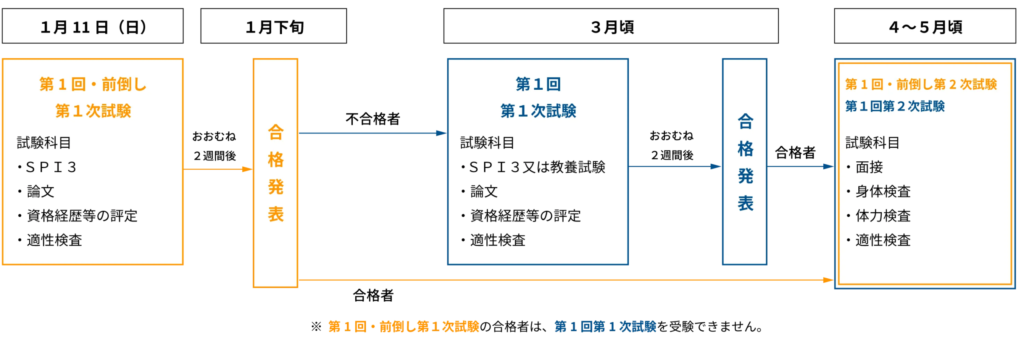

令和8年度Ⅰ類試験は前倒しで実施される

令和8年度から、警視庁のⅠ類試験が前倒しで実施されます。

従来のスケジュール感で動いていると、チャンスを逃す恐れがあるため、ここで確認しておきましょう。

前倒し試験の詳細は、以下の通りです。

前倒し試験は、大学3年生から受験可能です。

筆記試験も、教養試験ではなく「SPI3」が実施されるため、より多くの方が受験しやすいと言えるでしょう。

また、前倒し試験で不合格になっても、3月に実施される「通常試験」を再受験できます。

つまり、志願者にとっては警察官になれるチャンスが増えるということです。

申込期間は、令和7年11月17日(月)午前9時から11月28日(金)午後5時までです!

二次試験当日の流れ

二次試験の会場は、警視庁警察学校などで行われます。

各自受験案内を確認し、集合時間の約30分前には到着しておくと安心です。

会場に到着した時点で、スマートフォンの電源は切っておきましょう。

受付では受験票の確認が行われ、試験が実施される教室に案内されます。

受付にいる試験官の指示に従い、自身の受験番号が貼り付けられた座席に座ります。

座席には、調査票と面接カードが置いてあるため、必要事項を記入しましょう。

調査票と面接カードへの記入内容としては、以下のようなものが挙げられます。

会場にはメモを持ち込めるため、記入する内容をまとめたメモ帳を持参すると安心です。

待っている間は、トイレに行ったり水分補給をしたりできます。

ただ、身体検査で尿検査があるため、我慢できない場合を除いて、トイレに行くことはおすすめしません。

二次試験では、「教室で試験を行う組」と「移動して試験を行う組」に分けられます。

組を分ける理由は、それぞれで実施される試験の順番が異なるからです。

どの試験から始まることになっても良いように、心構えをしておきましょう。

教室組は適性検査から、移動組は面接試験や身体検査、体力検査のどれかから試験が始まります。

昼休憩は約1時間です。

休憩時間が終わり次第、まだ受けていない残りの試験を受けます。

移動は教室ごとに集団で行うため、指示があるまでは勝手に行動しないようにしましょう。

試験終了後も、教室ごとに集団で試験会場の外まで移動します。

試験を終えた安心感で気が抜けて、勝手に帰らないように注意しましょう。

細かい流れは年によって異なるため、試験官の指示に従うことが大切です!

面接試験の内容と対策法

面接試験は、1人の受験者に対し、複数の面接官が質疑応答を行う試験です。

所要時間は20〜30分程度となります。

面接試験の対策法としては、想定される質問に対して回答を用意しておくことが挙げられます。

警視庁で聞かれやすい質問は、以下の通りです。

- 警察官を目指した理由は何ですか?

- なぜ警視庁を選んだのですか?

- 学生時代に頑張ったことは何ですか?

- 趣味・特技はありますか?

- 最近気になっているニュースを教えてください

- 長所・短所、短所の改善方法を教えてください

- 警察官としての将来像は考えていますか?

- 家族は警察官になることをどう思っていますか?

- 今までに失敗したことはありますか?

- 警察官に必要だと思うものは何ですか?

これらの質問に対する回答を、模擬面接を通して磨いておくことをおすすめします。

第三者からの意見を取り入れることで、より良い回答を用意できるでしょう。

また、面接試験では第一印象が非常に重要です。

回答内容を用意できていても、第一印象が悪ければ不合格になる恐れがあります。

第一印象は服装だけでなく、髪型やひげ、メイクなどでも対策可能です。

細かい部分まで対策できていれば、面接官にも好印象を与えられるでしょう。

二次試験の身だしなみついて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみましょう!

身体検査の内容と対策法

警視庁の二次試験では、業務に支障をきたす疾患の有無を確認するために「身体検査」が行われます。

身体検査では、対策と呼ばれるようなものは特にありません。

身体検査の内容は、以下表の通りです。

| 検査内容 | 視力検査、色覚検査、聴力検査、運動機能の検査、医師の診察、身長測定、体重測定、レントゲン検査、血液検査(貧血検査、肝機能検査、血中脂質等検査、血糖検査)、尿検査 |

|---|---|

| 視力 | 裸眼視力が両眼とも0.6以上、又は矯正視力が両眼とも1.0以上であること |

| 色覚/聴力 | 警察官としての職務執行に支障がないこと |

| 疾患 | 警察官としての職務執行上、支障のある疾患がないこと |

| その他身体の運動機能 | 警察官としての職務執行に支障がないこと |

身体検査の内容は、身体測定や尿検査、血液検査など一般的な健康診断と同じです。

ひと通りの検査が終わると上半身裸になり、四肢が正常に機能するかどうかを調べます。

同時に、刺青が入っているかどうかや手術痕があるかどうかも確認されます。

また、女性は男性と二次試験日が異なります。

身体検査の際には女性の試験官が対応するため、安心して検査を受けましょう。

女性の場合、パーテーションで区切られた場所で検査するため、他の受験者に地肌を見られる心配もありません!

体力試験の内容と対策法

警視庁の体力試験では、以下の種目が実施されます。(※実施年によっては種目が変更される可能性もあるため注意しましょう)

- 腕立て伏せ

試験官のカウントに合わせて腕立て伏せを行います。

カウントに合わせて上がらなくなったら、その時点で終了です。

正しい姿勢でできていない場合も、同様にその時点で終了となるため注意しましょう。 - バーピーテスト

制限時間は30秒で、各々のペースで行います。

正しい姿勢でできていない場合、回数にカウントされないため注意しましょう。 - 上体起こし

制限時間は30秒で、補助はなく1人で行います。

正しい姿勢でできていない場合、回数にカウントされないため注意しましょう。 - 反復横跳び

制限時間は30秒で、文部科学省が実施する「新体力テスト」と同様の方法で行います。

正しく線を踏めていない(越せていない)場合、回数にカウントされないため注意しましょう。

体力試験の効果的な対策法は、実施される種目を何度も繰り返すことです。

何度も繰り返すことで、効率的に鍛えられます。

心肺機能や持久力に自信がない方は、ランニングなどの有酸素運動もおすすめです。

体力試験の配点は、試験全体の10%程度だと予想されます!

警視庁の体力試験について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみましょう。

適性検査の内容と対策法

過去の受験情報によると二次試験の適性検査では、以下の方法で検査が実施されます。

- 内田クレペリン検査:性格検査・職業適性検査の一種

- 短文試験:文章での一問一答

内田クレペリン検査では、横1列に並んだ1桁の数字をひたすら足していく問題です。

反復作業への適性や集中力の有無を検査しています。

また、短文試験では自身の趣味や特技、学校時代の思い出など、面接で聞かれるような質問に対して回答します。

面接時の回答との食い違いや嘘を付く人間かどうかを判断する検査です。

普通に受ければ問題なく回答できるため、特に対策する必要はありません!

【過去3年分】警視庁の二次試験倍率

警視庁では、二次試験のみの倍率は公表されていません。

ただ、試験全体の倍率は公表されているため、参考程度に確認しておきましょう。

| 試験区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | ||

| 男性 | Ⅰ類 | 4,196名 | 1,128名 | 3.7倍 | 4,978名 | 824名 | 6.0倍 | 5,379名 | 886名 | 6.1倍 |

| Ⅲ類 | 1,960名 | 358名 | 5.5倍 | 2,173名 | 272名 | 8.0倍 | 2,492名 | 243名 | 10.3倍 | |

| 女性 | Ⅰ類 | 1,469名 | 388名 | 3.8倍 | 1,737名 | 304名 | 5.7倍 | 1,942名 | 261名 | 7.4倍 |

| Ⅲ類 | 716名 | 162名 | 4.4倍 | 815名 | 136名 | 6.0倍 | 933名 | 148名 | 6.3倍 | |

年によって倍率の違いはありますが、3〜8倍となる年が多いです。

二次試験だけで考えると表の倍率よりも下がるため、気負いすぎずに対策を進めましょう。

令和7年11月時点では、令和7年度に実施された試験倍率は不明です!

警視庁の二次試験における合格ラインは不明

警視庁の二次試験において、合格ラインとされるものは公表されていません。

面接試験は人物評価がメインとなるため、一次試験のように点数で明確に線引きするのは難しいです。

面接官の感じ方も評価に関わるため、明確な合格ラインと呼べるものはないと考えましょう。

ただ、過去の合格者の傾向から、合格しやすい人の特徴はあります。

合格しやすい人の特徴に当てはまるように対策することで、二次試験の合格率を高められるでしょう。

警視庁の試験に受かる人の特徴については、以下の記事で詳しく解説しています!

警視庁の二次試験に必要な持ち物と服装

二次試験に必要な持ち物は、一次試験の合格通知に記載されています。

- 一次試験の合格通知

- 鉛筆・シャープペンシル・黒色ボールペン・消しゴムなどの筆記用具

- Tシャツ・ハーフパンツ・室内用の運動靴(指定された場合のみ)

- 飲料・食料

試験当日は、スーツで会場へ向かうのが無難です。

面接試験はスーツで行いますが、体力試験時は動きやすい格好に着替えましょう。

体力試験を武道場で行う場合は裸足になるため、運動靴を持っていく必要はありません。

しかし、体育館で行う場合は室内用の運動靴が必要です。

また、飲料・食料は会場内で購入できないため、あらかじめ購入しておきましょう。

二次試験では持ち物が多くなるため、リュックサックなど容量の大きなバッグがおすすめです!

二次試験の服装に関して詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみましょう。

警視庁の二次試験に合格するためにすべきこと

警視庁の二次試験に合格するためにすべきことは、以下の3つです。

- 身辺調査で問題ないか確認しておく

- 面接対策を重点的に行っておく

- 予備校の活用も検討する

これらの項目を知っているかどうかで、二次試験の合格率が異なります。

中でも、身辺調査は警察官になるにあたり非常に重要な項目となるため、確認しておきましょう。

より具体的な内容について解説します!

身辺調査で問題ないか確認しておく

二次試験に合格するためには、身辺調査に問題ないか確認しておきましょう。

身辺調査とは、受験者の経歴や素性、犯罪歴などを詳しく調べることです。

警察官採用試験では、犯罪歴のある人は不採用となると考えられています。

また、自分だけでなく、家族に犯罪歴がある場合も同様です。

犯罪歴以外にも、「反社会的な組織に所属している」「破壊活動防止法に関連する宗教を信仰している」などがあると、不合格になる恐れがあります。

そのため、自分や家族に問題がないかを事前に確認しておきましょう。

3親等以内に該当する人がいる場合が対象となる可能性が高いです!

面接対策を重点的に行っておく

警視庁の二次試験に合格するためには、面接対策を重点的に行う必要があります。

なぜなら、警察官採用試験では面接試験の配点が高いからです。

警視庁では、各試験の配点が公表されていません。

しかし、他都道府県では各試験の配点が公表されているため、参考程度に確認しておきましょう。

| 都道府県 | 面接試験 | 総合得点 | 面接試験配点 |

|---|---|---|---|

| 青森県警 | 175点 | 335点 | 52.2% |

| 岩手県警 | 300点 | 660点 | 45.5% |

| 宮城県警 | 200点 | 400点 | 50.0% |

| 秋田県警 | 300点 | 600点 | 50.0% |

| 山形県警 | 400点 | 800点 | 50.0% |

| 福島県警 | 300点 | 460点 | 65.2% |

| 茨城県警 | 240点 | 600点 | 40.0% |

| 栃木県警 | 350点 | 530点 | 66.0% |

| 群馬県警 | 600点 | 1230点 | 48.8% |

| 埼玉県警 | 300点 | 705点 | 42.6% |

| 神奈川県警 | 200点 | 500点 | 40.0% |

| 山梨県警 | 70点 | 110点 | 63.6% |

| 長野県警 | 900点 | 1700点 | 52.9% |

| 新潟県警 | 130点 | 205点 | 63.4% |

| 富山県警 | 240点 | 410点 | 58.5% |

| 石川県警 | 1200点 | 1600点 | 75.0% |

| 岐阜県警 | 800点 | 1100点 | 72.7% |

| 静岡県警 | 600点 | 906点 | 66.2% |

| 三重県警 | 200点 | 365点 | 54.8% |

| 京都府警 | 400点 | 650点 | 61.5% |

| 奈良県警 | 1000点 | 1580点 | 63.3% |

| 鳥取県警 | 500点 | 870点 | 57.5% |

| 島根県警 | 500点 | 1000点 | 50.0% |

| 岡山県警 | 340点 | 585点 | 58.1% |

| 広島県警 | 80点 | 235点 | 34.0% |

| 山口県警 | 140点 | 240点 | 58.3% |

| 徳島県警 | 120点 | 300点 | 40.0% |

| 香川県警 | 300点 | 880点 | 34.1% |

| 愛媛県警 | 75点 | 176点 | 42.6% |

| 高知県警 | 150点 | 300点 | 50.0% |

| 佐賀県警 | 300点 | 610点 | 49.2% |

| 長崎県警 | 600点 | 830点 | 72.3% |

| 熊本県警 | 300点 | 600点 | 50.0% |

| 大分県警 | 300点 | 580点 | 51.7% |

| 宮崎県警 | 240点 | 415点 | 57.8% |

| 鹿児島県警 | 150点 | 253点 | 59.3% |

| 沖縄県警 | 90点 | 246点 | 36.6% |

以上の表からも分かる通り、面接試験の配点が全体の4割以上を占めている都道府県がほとんどです。

面接試験の配点が高い都道府県では、全体の7割以上を占めることもあります。

つまり、面接試験の結果が合否に大きく影響するということです。

以上のことからも、二次試験では面接試験対策に多くの時間を割くことで、合格率を高められると言えるでしょう。

体力試験は最低限対策できていれば合格できるため、対策のほとんどを面接試験に費やすのがおすすめです!

予備校の活用も検討する

警視庁の二次試験に合格するためには、予備校の活用も検討しましょう。

予備校では、過去の試験データやノウハウなどを活かして、プロの講師から指導を受けられます。

ただ、「予備校がたくさんありすぎて、どこを選べば良いのかわからない…」と感じている方もいるのではないでしょうか?

そんな方には、「警志塾」がおすすめです。

警志塾は、警視庁を中心とする警察官採用試験合格に特化した予備校です。

講師には警視庁OBが在籍しているため、試験以外の疑問も解消できます。

公式LINEを追加することで、二次試験対策の限定特典を受け取れるため、気になる方は確認しておきましょう。

公式LINEでは、無料相談も受け付けています!

警視庁の二次試験対策なら「警志塾」がおすすめ

正しい方法で二次試験対策ができていれば、初めて受験する方でも十分合格できます。

ただ、より具体的で実践的な対策法を知りたいという方もいるでしょう。

そんな方は、「警志塾」で対策するのがおすすめです。

警志塾では、警視庁OBによる実体験でのアドバイスを受けられます。

アドバイスだけでなく、書類添削や模擬面接も対策してもらえるため、初めて受験する方でも安心して活用できるでしょう。

気になる方は、公式LINEを追加して、無料の限定特典を受け取ってみるのがおすすめです!

\ 無料で特典を受け取ろう /

コメント