安齋

安齋警察官採用試験の合格に特化したオンラインスクール「警志塾」を運営している安齋です!

これから警察官を目指そうと思っている人の中には、どうすれば夢を実現できるのかわからず、不安や疑問を抱えている人も多いはず。

そこで今回の記事では、警察官(地方公務員)のなり方について解説するとともに、試験の対策法や学習方法についてもご紹介していきます。

この記事を最後まで読むことで、試験に合格して警察官として働き始めるまでを明確にイメージすることができるはずです。

※警察庁で働く国家公務員の警察官も、記事の内容から大きく外れることはありませんが、基本的には地方公務員の警察官を目指す人に向けた記事です。

\これから警察官を目指す人もまずは無料相談/

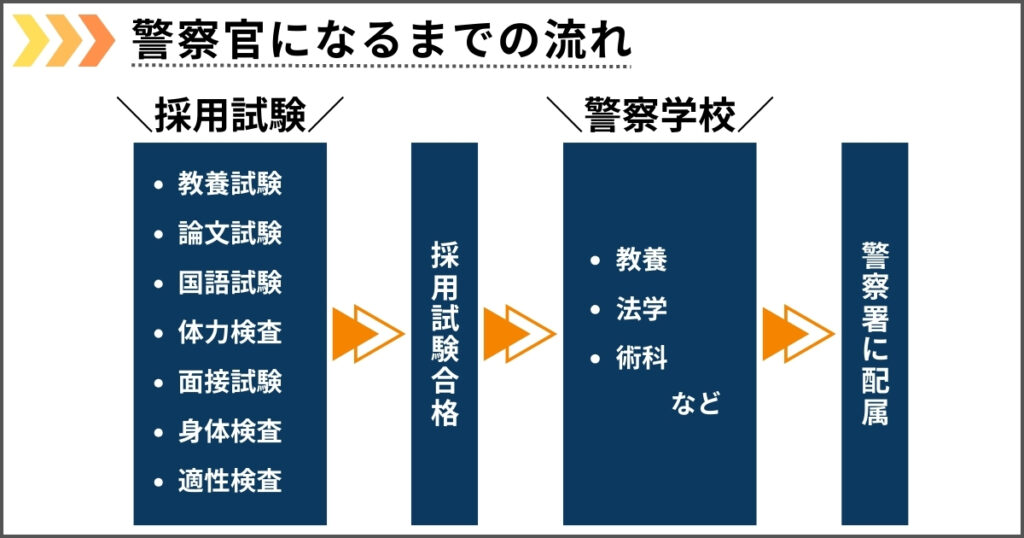

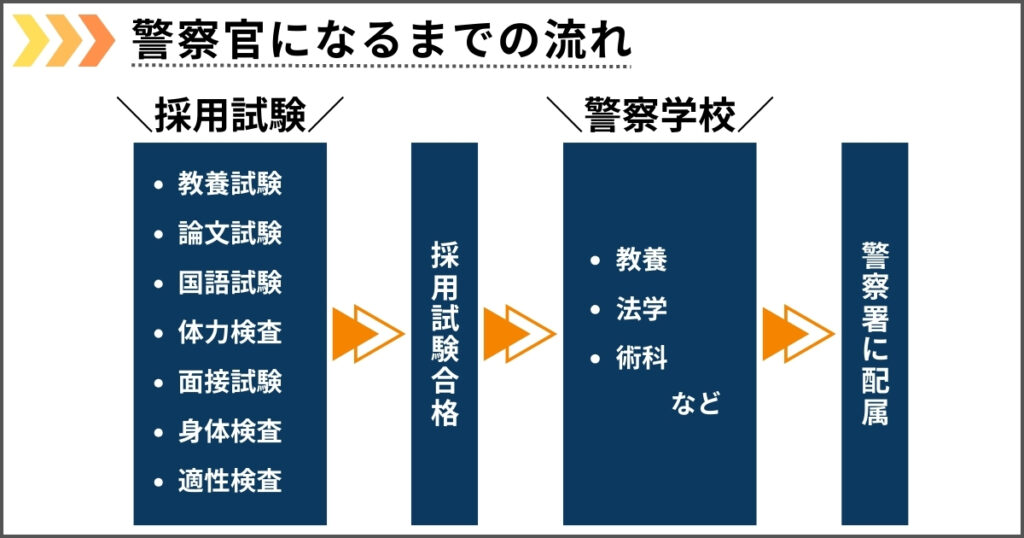

警察官になるには?知っておくべき2つのSTEP

警察官として現場に出るのに必要なステップは、警察官採用試験に合格することと、警察学校を卒業することの2ステップのみです。

具体的にどのような内容なのか、詳しく解説していきます。

採用試験を受験し合格する

警察官になるには、まず各都道府県警察が実施している警察官採用試験に合格しなければなりません。

採用試験の受験枠は、大学卒業程度の学力が必要なⅠ類(A)と、高校卒業程度の学力が必要なⅢ類(B)に分かれています。

さらに、警察官の採用試験は男性と女性で別の枠が設けられているのも特徴です。

Ⅰ類(A)は都道府県警察によっては、実際に大学を卒業していないと受験できない場合があるため、自分が受験する警察のHPを確認しましょう。

地元県から離れた都道府県の採用試験が、地元にいながら受けられる「共同試験」制度については、別記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。

採用試験の倍率は5倍~10倍なんでザラなので、通過の難易度は高めです!

警察学校を卒業する

警察学校は、警察官として必要な基礎的な知識・経験を身につけるための教育機関です。

試験に合格した人全員が入ることになり、Ⅰ類合格者は6ヶ月間、Ⅲ類合格者で10ヶ月、全寮制で集団生活をします。

- 教養:職務倫理・OA実習・国語など

- 法学:憲法・行政法・刑法・刑事訴訟法など

- 術科:柔道 / 剣道・合気道(女性のみ)・逮捕術・警察礼式・拳銃操法など

とても厳しい生活となりますが、現場で活躍するためにも、警察学校で精神・肉体ともに成長する必要があります。

警察官の種類と仕事内容

警察官を目指す方は、目指している警察官の仕事内容を明確に理解しておくことが大切です。しかし、警察官には交番や警察署で働く警察官と全く異なる業務を行う警察官もいます。

それが「警察庁」と「皇宮警察本部」で働く警察官です。警察官の種類とそれぞれの仕事内容は、以下の表を参考にしてください。

| 項目 | 都道府県警察 | 警察庁 | 皇宮警察本部 |

|---|---|---|---|

| 管轄 | 各都道府県内 | 全国(都道府県警察を統括) | 皇居・御所・皇族関係施設など |

| 公務員の種類 | 地方公務員 | 国家公務員 | 国家公務員 |

| 主な業務 | 地域の治安維持、交通取締、刑事捜査など | 警察行政の企画立案、指導・監督、広域犯罪対策など | 皇族の護衛、皇居・御所の警備、施設内の警察業務 |

| 採用試験 | 各都道府県が実施する警察官採用試験 | 国家公務員試験(総合職・一般職) | 警視庁による独自の採用(国家公務員) |

| 組織構成 | 地域課・生活安全課・刑事課・交通課・警備課など | 長官官房、刑事局、警備局、交通局など | 総務部・警務部・護衛部・警備部など |

| 特徴 | 国民と最も接点が多い現場の警察 | いわば「日本の警察の司令塔」 | 皇族の安全確保が最大の使命 |

参考:警察庁

参考:サイトマップ | 皇宮警察本部-IMPERIAL GUARD HEADQUARTERS-

上記の表を大まかに分けると「地方公務員」と「国家公務員」に分けられます。それぞれの違いを理解しておくことで、自分が警察官として目指すべき形をイメージできるでしょう。

目指すべき仕事によって受験する採用試験も異なるため注意が必要です!

一般的な警察官として働くなら地方公務員

都道府県に勤めている警察官は「地方公務員」として採用されています。一般的にイメージされる交番や警察署で働く警察官のことです。

地方公務員になるためには、各都道府県が実施している「警察官採用試験」に合格する必要があります。地方公務員として働く警察官は、警察官全体の約99%となっており、ほぼ全員が地方公務員です。

| 区分 | 定員(人) | |

|---|---|---|

| 警察庁 | 警察官 | 2,180 |

| 皇宮護衛官 | 896 | |

| 合計 | 3,076 | |

| 都道府県警察 | 地方警察官 | 259,745 |

地方公務員の警察官は約26万人いるのに対し、国家公務員の警察官は約3,000人しかいません。そのため、多くの方がイメージする警察官の仕事をしたいと考えている方は、各都道府県が実施する警察官採用試験を受験しましょう。

「警視庁」の警察官も東京都に採用されている地方公務員です!

それ以外の警察官として働くなら国家公務員

警察庁や皇宮警察本部の警察官として働きたい方は、国家公務員として採用される必要があります。国家公務員として働く警察官は、警察組織の中枢を担う業務が多いため「キャリア組」と呼ばれることも多いです。

国家公務員の警察官になるためには「国家公務員採用試験」の一般職または総合職に合格しなければいけません。

ただ、警察庁の警察官は毎年約10〜30人程度しか採用されないため、採用倍率も非常に高いことを理解しておきましょう。

国家公務員として働く警察官は地方公務員のような現場での活動はほとんどありません!

警察官になるために必要な条件

警察官になるためには警察官採用試験に合格しなければいけませんが、警察官採用試験は誰でも受験できるわけではありません。警察官採用試験を受験するためには、以下2つの受験要件を満たす必要があります。

- 年齢要件

- 身体基準

同じ都道府県の採用試験でも、採用区分によっても受験要件が異なります。そのため、自分が受験要件に該当しているかどうかを必ず確認しておきましょう。

まずは参考として、警視庁の例を紹介します!

年齢要件

警察官採用試験では、採用区分によって年齢制限があります。また、年齢要件に加えて一定程度の学力を有していることを証明する必要があるため注意が必要です。

例として、警視庁の令和7年度警察官採用試験における年齢要件は以下の表を参考にしてください。

| Ⅰ類(大学卒業程度) | 平成2年4月2日以降に生まれた人で大学(学校教育法による大学(短期大学を除く。))を卒業又は令和8年3月までに卒業見込みの人 | |

|---|---|---|

| 平成2年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人で大学卒業程度の学力を有する人 | ||

| Ⅲ類(高校卒業程度) | 第1回 | 平成2年4月2日以降に生まれた人で高校(学校教育法による高等学校)を卒業した人 |

| 平成2年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた人で高校卒業程度の学力を有する人 | ||

| 第2回 | 平成2年4月2日以降に生まれた人で高校(学校教育法による高等学校)を卒業又は令和8年3月までに卒業見込みの人 | |

| 平成2年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた人で高校卒業程度の学力を有する人 | ||

上記の表を要約すると、35歳未満であれば警察官採用試験を受験可能です。細かい採用区分に関しては大卒か高卒かで異なるため、自分がどの採用区分に該当するかを確認してみましょう。

日本国籍を持っていない方や執行猶予中の方も受験できないため注意が必要です!

身体基準

警察官になるには、決められた身体基準もクリアする必要があります。警察官としての業務をこなす上で最低限必要になる部分のため、自分がクリアしているかどうかは必ず確認しておきましょう。

身体基準の例は、令和7年度の警視庁警察官採用試験の表を参考にしてください。

| 視力 | 裸眼視力が両眼とも0.6以上、又は矯正視力が両眼とも1.0以上であること |

|---|---|

| 色覚/聴力 | 警察官としての職務執行に支障がないこと |

| 疾患 | 警察官としての職務執行上、支障のある疾患がないこと |

| その他身体の運動機能 | 警察官としての職務執行に支障がないこと |

多くの方が心配するのが「視力」です。裸眼での視力が悪い方でも、メガネやコンタクトを使用して両眼1.0以上あれば問題ないため、採用試験までに準備しておきましょう。

以前までは体重制限もありましたが、今では撤廃しているところが多くなっています!

警察官採用試験のスケジュール

警察官採用試験は、4月前後と9月前後に1次試験が行われるのが一般的です。2次試験は、1次試験の約1ヶ月後に行われます。

例として、令和7年度の警視庁警察官採用試験のスケジュールは以下を参考にしてください。

| 試験回・類別 | 第1次試験日 | 第2次試験日 | 申込受付期間 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 男性 | 第1回 | Ⅰ類 Ⅲ類(既卒) | 4月13日(日) | 5月10日(土)、17日(土)、18日(日)、31日(土) | 3月7日(金)~3月21日(金) |

| 第2回 | Ⅰ類 | 9月15日(月・祝) | 10月4日(土)、5日(日) | 8月12日(火)~8月22日(金) | |

| Ⅲ類 | |||||

| 女性 | 第1回 | Ⅰ類 Ⅲ類(既卒) | 4月13日(日) | 5月24日(土)、25日(日) | 3月7日(金)~3月21日(金) |

| 第2回 | Ⅰ類 | 9月15日(月・祝) | 10月11日(土) | 8月12日(火)~8月22日(金 | |

| Ⅲ類 | |||||

警視庁は男女ともに同じ回数の採用試験が実施されることがほとんどです。しかし、警察本部によっては、特定の年の採用試験を開催しなかったり採用予定者数が大幅に減少したりすることもあるため注意しましょう。

採用試験日は警察本部によっても異なるため、申込受付期間に間に合うように定期的に確認しておきましょう!

警察官になるのに男女で違いはある?

警察官は、男性だけでなく女性が活躍する場面も多く、女性警察官を目指す方も多いです。ただ、男女で採用試験で若干異なる部分があるため、以下の2点を受験前に確認しておきましょう。

- 身体基準が男性とは異なる

- 体力検査が行われる2次試験は別日に行われる

試験内容は男女で変わりありませんが、身体基準や試験日程が異なるため間違えないように必ず確認しておくことが大切です。

2次試験以降では男女で若干異なる部分があることを理解しておきましょう!

身体基準が男性とは異なる

男性と女性では、警察官採用試験の2次試験で行われる身体基準が異なります。男女の身体基準の違いは、以下の表を参考にしてください。

| 受験資格 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 身長 | おおむね160cm以上であること。 | おおむね154cm以上であること。 |

| 体重 | おおむね48kg以上であること。 | おおむね45kg以上であること。 |

| 視力 | 裸眼視力が両眼とも0.6以上であるか、又は矯正視力が両眼とも1.0以上であること。 | |

| 色覚 | 職務執行に支障がないこと。 | |

| 聴力 | 職務執行に支障がないこと。 | |

| 疾患 | 職務執行上支障のある疾患のないこと。 | |

| その他身体の運動機能 | 職務執行に支障がないこと。 | |

警視庁の場合、上記の身体基準が設けられており、基本的に上記に適用している必要があります。しかし、おおむねと記載されている部分もあり、必ずしも上記に当てはまっていなければいけないというわけではありません。

細かい部分に関しては、各都道府県の人事委員会に相談してみることをおすすめします。

体力検査が行われる2次試験は別日に行われる

2次試験は、男性と女性で別日に行われることがほとんどです。なぜなら、体力検査や身体検査を行う必要があるからです。

女性の受験者で「1次試験が男性と一緒だったから2次試験も一緒なのか?」と不安に感じる方もいるかもしれません。しかし、男女別で周りの目を気にせず試験に集中できる環境が整えられているため、安心して受験しましょう。

高卒と大卒で採用試験の内容に違いはある?

警察官採用試験は、高卒と大卒とで大きな違いはありません。警視庁の警察官採用試験では、Ⅰ類とⅢ類で以下のような試験が実施されます。

- 教養試験

- SPI(基礎能力検査)

- 論(作)文試験

- 適性検査

- 面接試験

- 身体検査

- 体力検査

参考:採用案内(警察官) | 採用情報 | 令和7年度警視庁採用サイト

上記の中で、Ⅰ類とⅢ類で違いがあるのは「SPI(基礎能力検査)」だけであり、問題数と時間が異なります。教養試験はⅠ類の方が難易度の高い問題が出題されますが、問題数や試験時間は双方ともに違いはありません。

警視庁の採用サイトには「受験申込時に「教養試験」又は「SPI3(基礎能力検査)」を選択してください。」と記載されているため、選択した方のみを対策しましょう。

受験する都道府県によっても試験内容が異なるため、受験区分と試験内容は事前に確認しておきましょう!

【男女別】警察官採用試験の難易度

警察官採用試験の難易度は、受験する年や性別によっても異なります。一般的には、約5〜10倍程度の合格倍率だと言われています。

男女別の警察官採用試験の倍率は、過去3年分の警視庁の合格倍率を参考にしてください。

| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 採用区分 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | |

| 男性 | Ⅰ類 | 4,196人 | 1,128人 | 3.7 | 4,978人 | 824人 | 6.0 | 5,379人 | 886人 | 6.1 |

| Ⅲ類 | 1,960人 | 358人 | 5.5 | 2,173人 | 272人 | 8.0 | 2,492人 | 243人 | 10.3 | |

| 女性 | Ⅰ類 | 1,469人 | 388人 | 3.8 | 1,737人 | 304人 | 5.7 | 1,942人 | 261人 | 7.4 |

| Ⅲ類 | 716人 | 162人 | 4.4 | 815人 | 136人 | 6.0 | 933人 | 148人 | 6.3 | |

男女問わず倍率が低い年でも最低3倍を超えているため、これから受験する方も最低3倍の合格倍率になることを想定しておきましょう。また、男女で比較すると女性の方が合格倍率が低い傾向にある(一部を除く)ため、女性警察官を目指す方は警視庁がおすすめです。

全国の警察本部の倍率について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

男性は受験者数も多くなるため、倍率も非常に高くなります!

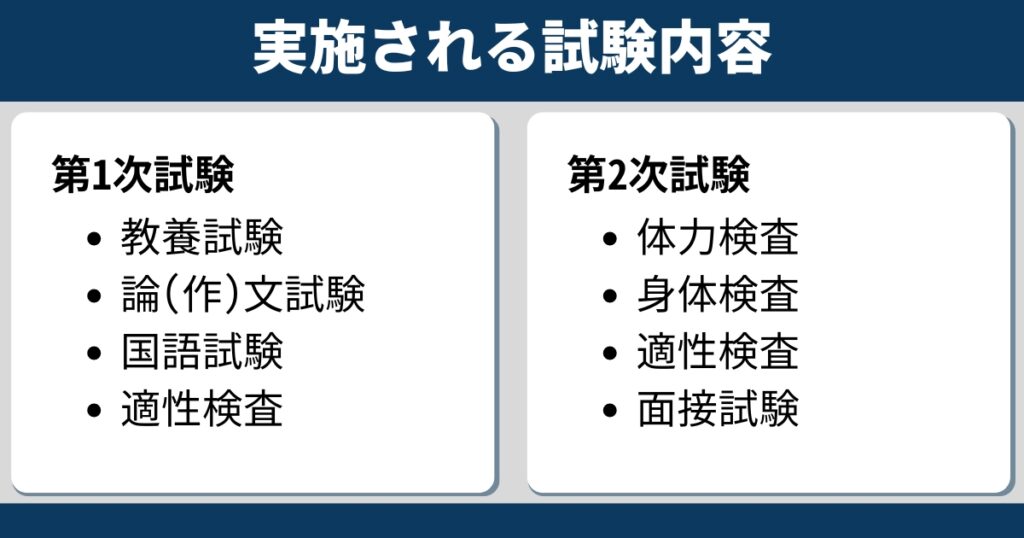

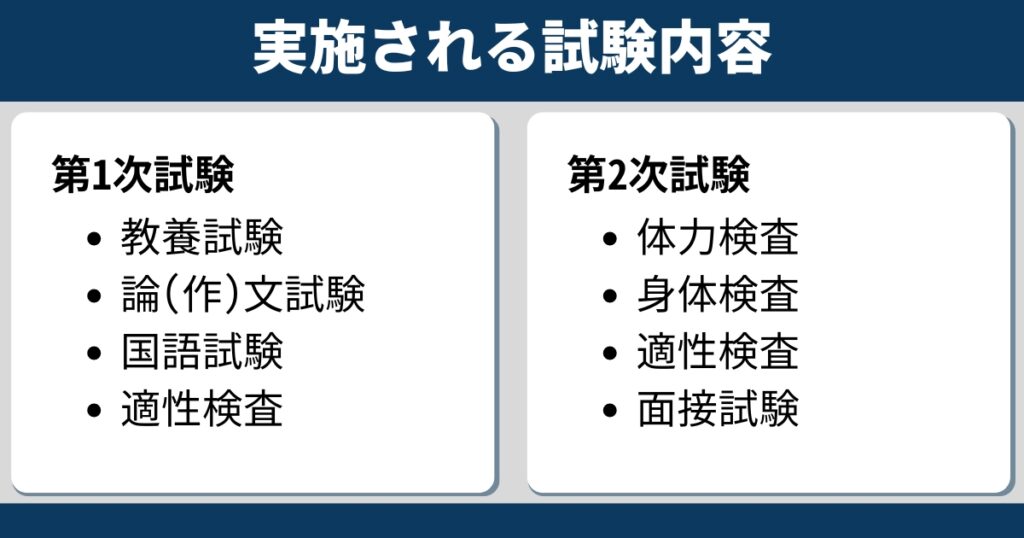

警察官採用試験の試験内容とその対策法

警察官採用試験は、教養試験と論(作)文試験、国語試験、適性検査からなる第1次試験と、面接試験と身体検査、体力検査、適性検査(2回目)からなる第2次試験に分かれています。

どのような試験内容なのか、どう対策すればいいのか、詳しく見ていきましょう。

第1次試験

適性検査は対策の必要がないため、割愛しています。

それぞれの科目のより詳細な対策法を知りたい場合は、以下の記事もご覧ください。

教養試験

教養試験は、五肢択一のマークシート方式で行われます。

- 【知能分野】

文章理解:国語の現代文や古文、英語

判断推理:提示された条件から解答を推測するような問題

数的処理:数学的な知識を問うような問題

資料解釈:表やグラフを読み解く問題

図形判断:図形の見えない部分を想像するような問題 - 【知識分野】

人文科学:歴史・地理・思想・文学・芸術など

社会科学:政治・経済・法律・社会事情(時事問題)など

自然科学:生物・物理・数学・科学・地学など

一般科目:国語・英語・数学の一般知識

教養試験は、不得意分野を補うよりも、得意分野で得点を伸ばしましょう。

短時間で得点を伸ばせるため、効率的です。

加えて、解法のパターンがある判断推理や、範囲の狭い社会科学は得点源にしやすいため、優先的に勉強しましょう。

論(作)文試験

論(作)文試験は小論文形式で行われます。

- どのような警察官になりたいのか

- 犯罪の時事問題に対してどう思うか

- 今後警察がどのような取り組みをしていくべきか

伝わりやすい文章を書くために、序論→本論→結論の構成で書くようにしましょう。

一度書いた文章は必ず添削してもらい、1つの課題をブラッシュアップしていくのがおすすめです。

もし添削してもらうのが難しく、1人で対策する場合は、書いた小論文をその日に直すのではなく、1日置いてから読み直し、客観的に見られるようになってから再度書きましょう。

国語試験

国語試験では、漢字の読み書き問題が出題されます。

高校までに習う漢字しか出ないため、難易度は低めですが、全員が得点源となる科目のため、取りこぼすと他の受験生に差をつけられてしまうため注意しましょう。

日本漢字能力検定の準2級~2級のテキストを勉強すれば、過不足なく対策できます。

第2次試験

身体検査と適性試験は対策の必要がないため、こちらも割愛しています。

第2次試験についても、詳しく対策法を知りたい人は以下の記事を併せてご覧ください。

体力試験

体力試験で実施する種目は、文部科学省の「新体力テスト」がもととなっています。

満点を狙う必要はなく、業務に支障をきたさないだけの平均的な筋力・体力があれば合格可能です。

対策するなら、実際に行われる種目でトレーニングすれば、必要な筋力・体力のみをつけられて効率的でしょう。

各都道府県によって実施される種目が多少異なるので、HPのチェックは必須です!

面接試験

自己PRや長所・短所など、自己紹介的な質問はもちろん、以下のような質問もよくされます。

- なぜ警察官になりたいか

- なぜここの警察で働きたいか

- 警察官になることを両親がどう思っているか

- どの部署で働きたいか

- 警察官には何が必要だと思うか

事前に徹底的な自己分析をし、プロなど緊張感のある相手に添削してもらうのが1番の対策法です。

とにかく面接官からの印象を良くするために、ハキハキとした受け答えや、清潔感のある身だしなみを心がけましょう。

警察官になるにはどのくらい前から勉強するべき?

遅くても半年前、できれば余裕を持って1年前には勉強を始めるようにしましょう。

一般的に、公務員試験の合格に必要な勉強時間は、約1,000時間前後といわれています。

毎日欠かさず勉強する場合、半年で合格したいなら5.5時間/日、1年で合格したいなら2.7時間/日の勉強時間が必要です。

自分がどれだけストイックに勉強できるかを考え、試験日から逆算して勉強時間を確保しましょう。

もちろん、要点を把握して効率的に勉強できれば、対策に必要な時間は大幅に削れます!効率的に勉強したい人は、ぜひ警志塾から対策情報をゲットしましょう!

3つの学習スタイルとそれぞれのメリット・デメリット

試験対策をするとき、独学の人、予備校へ通う人、通信講座を受講する人など、それぞれ学習スタイルが異なります。

それぞれの学習スタイルのメリット・デメリットをまとめてみました。

\独学の場合/

\予備校の場合/

\通信講座の場合/

それぞれの学習スタイルについては、以下の記事で詳しく解説していくので、どう対策しようか迷っている人は、是非参考にしてみてください。

警察官を目指すなら警志塾が最適解

警志塾は、さまざまな資格や試験を取り扱う予備校・通信講座とは違い、警察官の採用試験合格に特化したオンラインスクールです。

警志塾の4つのコース紹介

| プラン | ベーシックコース | アドバンスコース | パーソナルコース | 警志塾チャレンジ |

|---|---|---|---|---|

| 料金 | 26,400円/月 +教材33,000円 | 35,200円/月 +教材33,000円 | 44,000円/月 +教材33,000円 | 780,000円 (買い切り) |

| 論文対策 | 2回/月 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |

| 警視庁模試 | 割引価格 | 割引価格 | 無料 | 無料 |

| 学習計画作成 | ー | ◯ | ◯ | ◯ |

| 個別の学習指導 | ー | ◯ | ◯ | ◯ 4日/月の完全個別受験コーチング |

| 学習質問アプリ「manabo」 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

比較的新設のスクールですが、すでに多数の合格者を輩出しています。

警志塾にはどのような良さがあるのか、詳しく解説していきます。

1. 学習効率を重視したカリキュラム

警志塾は動画教材をベースに、自主学習に特化したカリキュラムを組んでいるのが特徴です。

ただ動画の話を聞くだけではなく、能動的に学習に取り組めるようになっているため、最短で最大の学習効果が生まれます。

講義動画は何度でも見返せますし、LIVE講義では直接質問も可能です。

また、専用のアプリを使えば24時間質問し放題のため、通信講座にありがちな「今疑問を解消したいのに質問できない」という不満が生まれません。

2. 警視庁OBが講師として在籍

警志塾には、入るのが難しいことで知られている、警視庁の機動隊員として活躍した、元警視庁職員が講師として在籍しています。

採用試験で重要視されている項目や内部の実情など、“生きた情報”を提供できるのが強みです。

面接試験対策では、本番さながらの体制でサポートできるため、受験者の心強い味方になります。

3. 誰でも受講しやすい価格設定

予備校だと、入学金や教材費を揃えて何十万円もかかることはザラです。

その点、警志塾は月額料金と教材費を合わせて、59,400円〜と良心的な価格設定となっています。

低価格だからといって、内容が充実していなかったり、サポートが薄かったりするわけではありません。

無駄に何年も予備校に通うよりも、警志塾で最短合格を目指すほうが、よっぽど経済的ですし時間も浪費せずに済みます。

警察官に関するよくある質問

警察官の採用試験に関するよくある質問をまとめたので、気になる方は確認してみてください。

- 警察官になるには何年くらいかかりますか?

-

警察官として現場で働くためには、入社してから最短で6か月から10か月(警察学校での訓練期間)が必要です。警察官採用試験は9月頃に行われ、翌年の4月から警察学校に入校できます。

- 高卒と大卒で警察官採用試験の違いはありますか?

-

高卒と大卒で警察官採用試験に大きな違いはありません。ただ、出題される問題の難易度などは大卒の方が難しい傾向にあるため注意しましょう。

- 警察官になるには何歳までですか?

-

警察官採用試験を受験できるのは、おおむね30〜35歳程度までとされています。例として、警視庁の採用試験では35歳未満であれば受験可能です。年齢制限は、都道府県や警察組織によって異なるため、受験前に確認しておきましょう。

まとめ

今回の記事で覚えておきたいことを以下にまとめました。

- 警察官になるには、採用試験合格→警察学校卒業→警察署配属というステップを踏む

- 最低でも半年前、できれば1年前には対策を始めるべき

- 自分に合った学習スタイルを見つけないと、費用や時間が無駄になる

警察官になる方法がわかれば、あとは試験対策に取り組むだけです。

のんびりしているとライバルに差を付けられてしまうため、この記事を読んだ今日このときから、試験対策に向けての一歩を踏み出しましょう。

LINEでは試験対策に関する無料相談や、有益な情報発信もしています!ぜひ友だち登録してみてください!

\本気で警察官を目指したい人はこちら/

コメント